Vivimos en una sociedad en la cual se consume, se comparte y se genera información a un ritmo nunca antes visto. A diferencia de épocas anteriores, producir información que instantáneamente pueda tener alcance internacional masivo ya no es privilegio exclusivo de dirigentes de estado o altos funcionarios de corporaciones poderosas.

Se ha ido haciendo borrosa la distinción entre lo que son consumidores de información y generadores de la misma. Esto implica que hoy en día personas particulares cuentan con una capacidad aumentada de participar de alguna manera en un mundo cada vez más dinámico. La capacidad de participar trae consigo la posibilidad de afectar la realidad.

Los cambios a los cuales hemos hecho alusión definitivamente constituyen un proceso democratizador. Sin embargo, el que el cambio sea democratizador no implica que el mismo se haya producido de una manera equitativa. Las posibilidades de participar de forma activa en el universo digital no son de manera alguna un fenómeno generalizado mundialmente.

Incluso en lugares donde la mayoría de la población tiene acceso a las redes, existen grandes diferencias entre sectores en cuanto a la calidad de acceso y la capacidad de participación. El mundo digital refleja muchas de las mismas desigualdades que caracterizan al mundo físico. A esto nos referimos cuando hablamos de brecha digital.

El concepto de brecha digital, según manifiesta Bruce Claflin en el artículo “El ABC y D de la brecha digital” (2000), se refiere a “la separación que existe entre las personas que pueden (usar) y usan las tecnologías de la información como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no lo hacen”. Nótese que Claflin basa su definición no solo en el acceso a las tecnologías de la información, sino también en la utilización de las mismas y en el carácter de dicho uso.

El autor hace referencia a lo rutinario, a lo cotidiano. Se alude, más allá de la disponibilidad, a un nivel de facilidad y familiaridad con este tipo de tecnologías. Por lo tanto, al hablar de la brecha digital, estamos ante un fenómeno que combina tanto la falta de accesibilidad de la tecnología para algunos sectores demográficos como la carencia de competencias que facultan a las personas para derivar provecho de estos recursos.

Otro estudio realizado por Arturo Serrano y Evelio Martínez (La brecha digital: Mitos y realidades/ 2003) explica la brecha digital en términos de la desigualdad en cuanto a la posibilidad de acceder a información, conocimiento y educación utilizando la tecnología. Este estudio plantea que la brecha digital, lejos de ser un concepto relacionado exclusivamente con lo tecnológico, es un fenómeno complejo que refleja una serie de factores socioeconómicos, y que requiere la aplicación de una visión integral para su análisis. Este acercamiento apunta a una visión de la brecha digital como fenómeno multiforme, como lo ha descrito la UNESCO. Dicha institución ha señalado que la brecha es resultado de la combinación de diversos factores relacionados a recursos económicos, geografía, edad, lenguaje, cultura y educación.

La falta de infraestructura digital es de por sí un factor que provoca aislamiento de grandes sectores poblacionales. La carencia de estos recursos en una región puede deberse a diversas causas, destacándose entre éstas factores de carácter económico y geográfico. Gran parte de los proveedores de servicio de Internet están localizados en áreas urbanas, de acuerdo con Serrano y Martínez. Esto lleva a diferencias marcadas entre diferentes zonas en cuanto a la posibilidad de acceso digital.

A modo de ejemplo, según sostiene la autora Claudia Cruz en el artículo “La brecha dentro de la brecha” (2011), en Guatemala existen grandes extensiones de territorio que carecen de acceso a tecnologías de la información, lo cual puede deberse a consideraciones de la poca rentabilidad que puede implicar el extender la cobertura a zonas en las cuales, por ejemplo, ni siquiera se habla español. Cruz también indica que el acceso se concentra en centros urbanos. La autora nos dice que para junio del 2010, de acuerdo a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicados por Internetworldstats.com, sólo el 16.8 por ciento de la población de Guatemala tenía acceso a internet.

Por otro lado, un artículo publicado por el sitio web La Brecha Digital (2010) señalaba que mientras en los países desarrollados el 65% de las personas tenía acceso a Internet en casa, en los países en desarrollo sólo el 13.5% de la población gozaba de este beneficio.

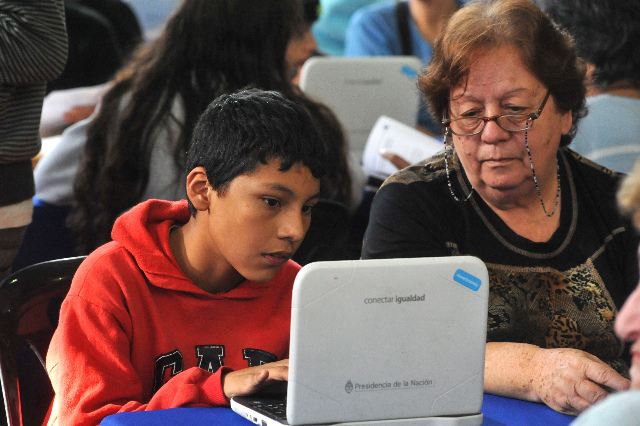

En los países en desarrollo sólo el 13.5% de la población tiene acceso al Internet en sus casas. (ANSESGOB vía Visual Hunt)

No obstante, cabe señalar que proveer infraestructura de telecomunicaciones no constituye una medida que por sí sola sea suficiente para contrarrestar las disparidades producidas por la brecha digital. Esto se debe a que el problema que se atiende no es uno que se resuelva simplemente por medio de la dotación de tecnología. Para atacar este problema, es esencial la implantación de iniciativas educativas que fomenten un desarrollo continuo y sostenible, según plantean Serrano y Martínez.

De hecho, se ha argumentado que la incorporación de tecnologías de información en una sociedad puede llegar a crear mayor desigualdad. El rápido avance de la tecnología ha contribuido a acentuar la disparidad entre regiones con diferentes niveles de desarrollo.

En el campo educativo, maestros que enseñan a estudiantes de recursos económicos limitados han indicado que se encuentran con obstáculos al momento de intentar incorporar tecnología a su trabajo didáctico (Pew Research Institute, 2013). Esto expone claramente el papel que juega la diferencia en nivel educativo en la consolidación de la brecha digital. Los recursos tecnológicos son mejor aprovechados por quienes tienen un nivel de educación y de familiarización tecnológica más completo. La UNESCO, según citan los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Monclús y Carmen Saban, en su artículo “La inclusión, la desigualdad y la brecha digital, como problemas y retos para las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación” (2012), ha declarado que ante un acceso igual al saber, personas con niveles más altos de formación tenderán a beneficiarse en mayor medida, aumentando así la desigualdad de conocimiento.

La existencia de una brecha digital que puede ser tan extrema en algunos aspectos plantea un debate ético de gran envergadura. La brecha definitivamente existe. Sin embargo, ¿Cómo la visualizamos? ¿Desde qué perspectiva la examinamos? Una buena pregunta sería, ¿Cuán serio es el problema representado por la actual brecha digital? Puede que en distintos casos particulares, la contestación obtenida tenga mucho que ver con el lado de la brecha en el cual se encuentra la persona que responde.

Un problema humanitario

Al realizar un análisis sobre el nivel de accesibilidad de las tecnologías de información y las repercusiones sociales consecuentes, resulta interesante plantearse la siguiente interrogante: ¿Debemos ver estas tecnologías como recursos esenciales? Naturalmente, hay que plantearse esta pregunta desde el contexto del mundo actual, en el cual las tecnologías de la información juegan un papel preponderante. Hay que preguntarse si el acceso a los recursos digitales y el desarrollo de las competencias necesarias para utilizarlos efectivamente con múltiples propósitos representa algo fuertemente vinculado a la posibilidad de que los individuos y las comunidades puedan aspirar a un bienestar pleno y a una existencia digna. Esta línea de cuestionamiento va dirigida a contestar otra interrogante: ¿Debemos considerar la brecha digital un problema humanitario?

Serrano y Martínez argumentan que hablar sobre desarrollo humano implica hacer referencia a la creación de entornos en los cuales “las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses”. Si nos basamos en esta definición de desarrollo humano, y concluimos que la falta de acceso a tecnologías digitales y la carencia de competencias en cuanto a su uso constituyen en efecto obstáculos para la concretización de dicho desarrollo, podemos afirmar que la brecha digital sí es un problema humanitario.

Habría que examinar entonces si hay una voluntad generalizada dirigida a atender este asunto. Se hace necesario abordar el tema de cuáles son nuestros valores y prioridades. Debemos determinar primero que todo si damos carácter prioritario a la creación de una sociedad igualitaria en cuanto al acceso digital y las competencias tecnológicas. Si existe la voluntad de emprender esta tarea, nos toca entonces definir qué elementos caracterizan a esa sociedad digital equitativa que se persigue y cómo la construimos.

El desarrollo de una sociedad digital equitativa exige iniciativas que tiendan a solucionar la brecha digital existente. Se ha hablado de la necesidad de que surjan políticas gubernamentales cuyo fin sea el desarrollo de infraestructura y competencias digitales en lugares donde haya escasez de las mismas.

Un estudio de Gartner Dataquest referente a la situación en América Latina, citado por Serrano y Martínez, señala que sería beneficioso crear programas de incentivos gubernamentales dirigidos a fomentar el que proveedores de servicios de telecomunicaciones atiendan áreas con poca cobertura. El estudio menciona también como medida positiva el incentivar la modernización de las redes existentes.

Monclús y Saban a su vez aluden a declaraciones de la UNESCO del 2005 que destacan también la importancia de implementar políticas gubernamentales dirigidas a promover el desarrollo de las telecomunicaciones y a reducir los efectos de la brecha digital en países menos desarrollados.

Un punto sumamente importante es considerar la filosofía que hay detrás del desarrollo tecnológico. Monclús y Saban citan un escrito de Antonio Bautista de 2010 en el cual se argumenta que la tecnología funciona según la visión de quienes la diseñan. Si los productos tecnológicos se diseñan buscando paliar desigualdades, tenderán hacia ese efecto. Sin embargo, si se diseñan pensando exclusivamente en ciertos grupos, son esos grupos los que tendrán mayor oportunidad de beneficiarse. Esto puede llevar, según plantea Bautista a que se mantengan o se incrementen desigualdades ya existentes.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de pensar acerca de qué factores reciben consideración al momento de desarrollar nuevas tecnologías. ¿En quién se piensa? ¿Las necesidades que se busca atender son las de quién? Por ende, además de buscar reducir la brecha digital ya existente, debemos ponderar cuán importante ha de ser el concepto de inclusión como elemento a ser considerado en el proceso de creación de nuevas tecnologías digitales.

Prácticas de desarrollo tecnológico que asignen prioridad a la inclusión y a la igualdad son esenciales para la creación de una sociedad digital equitativa. Como ha declarado la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, según queda citado por Monclús y Saban, las necesidades diversas de los usuarios han de tenerse en cuenta desde las etapas iniciales del diseño de tecnologías, en vez de pasar a atenderlas adaptando productos cuando éstos ya existen.

De acuerdo con el autor no es suficiente con tener acceso a las tecnologías de información, sino que hay que desarrollar los conocimientos necesarios para aprovecharlas al máximo. (ANSESGOB vía Visual Hunt)

Debemos replantearnos también el concepto de la alfabetización en la actualidad. Si vivimos en una época que en gran medida se diferencia de tiempos anteriores por la presencia acaparadora de la tecnología digital, se exige que consideremos la alfabetización desde una perspectiva que incluya este factor. La gran tragedia de las personas analfabetas reside en gran medida en que por su condición, pueden quedar relegados al aislamiento y la invisibilidad. En un mundo digital, el analfabetismo digital podría acarrear consecuencias de similar magnitud.

Según citado por el especialista chileno Juan Cristóbal Cobo Romaní en el artículo “El concepto de tecnologías de la información; benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento” (2009), Gilster señala que “la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas”. Este postulado refleja lo que hemos recalcado en el presente ensayo en cuanto a que no es suficiente con tener acceso a las tecnologías de información, sino que hay que desarrollar los conocimientos necesarios para aprovecharlas al máximo.

De acuerdo con Monclús y Saban, numerosos autores, al referirse a la alfabetización tecnológica, han señalado que un uso inteligente de las nuevas tecnologías no se circunscribe únicamente al manejo instrumental, sino que incluye además el desarrollo de competencias relacionadas a la búsqueda, análisis, selección y comunicación de datos.

El propio Cobo Romaní define el alfabetismo digital como “la capacidad de generar nueva información o conocimiento a través del uso estratégico de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)”. En este mismo escrito, el autor aborda el tema de las llamadas competencias digitales, refiriéndose a éstas como habilidades y destrezas necesarias para el aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información.

Partiendo de lo señalado, podemos argumentar que para buscar revertir los efectos de marginación y desigualdad generados por la brecha digital, es sumamente necesaria la reelaboración de los procesos educativos. Como plantea Cobo Romaní “uno de los principales desafíos de vivir en una sociedad que está cambiando aceleradamente, es comprender que el sector educativo es un escenario clave para lograr que estas transformaciones favorezcan a todos los sectores”.

Monclús y Saban hablan de capacitar a los centros educativos para que estos puedan poner en práctica nuevos métodos de aprendizaje. Los autores plantean que dado que en muchos aspectos de la sociedad actual, en particular en lo que respecta al ámbito laboral, existe una tendencia cada vez mayor hacia el uso de nuevas tecnologías, los procesos educativos deben a su vez irse transformando para fomentar un mayor desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas.

Una vez más, la mera incorporación de la tecnología no asegura cambios significativos. Si queremos que la incorporación de la tecnología de la información en el proceso educativo sea transformadora, debemos buscar que dicha incorporación sea del tipo que lleve a profesores y alumnos a realizar cosas que no podrían lograr sin la utilización de este tipo de tecnologías, según plantea César Coll en el texto “El poder de la tecnología para transformar las prácticas pedagógicas” (2009).

Más allá de eso, se debe buscar desarrollar habilidades que preparen al estudiante para funcionar efectivamente en un mundo digital caracterizado por el cambio constante. En el proceso de aprendizaje dirigido a generar competencias digitales, debe enfatizarse la capacidad de actualización continua, lo cual requiere el desarrollo de habilidades de orden cognitivo, según plantea Cobo Romaní.

La brecha digital es un fenómeno que es sus múltiples manifestaciones crea situaciones de desigualdad considerable entre las personas. Como sociedad global, debemos tomar acción dirigida a revertir estos efectos. Al asumir iniciativas dirigidas a contrarrestar la brecha digital, conviene que tengamos consciencia sobre a favor de qué se lucha.

Combatir la brecha digital es movilizarse en pro de una sociedad en la cual más personas tengan voz. Se trata de perseguir una concepción amplia de lo que es el derecho a la libre expresión, al fomentar modelos que propicien que las expresiones sean más informadas y tengan mayor alcance.

Mediante la provisión de recursos tecnológicos accesibles y la generalización de la alfabetización digital, se lograría mayor participación multisectorial, mayor facultad para la creación, y un grado más alto de reivindicación de los derechos. En fin, la inclusión digital es fundamental para lograr un mundo más equitativo en el cual se vean maximizados los beneficios de una verdadera sociedad del conocimiento.

Brecha Digital by Diálogo on Scribd