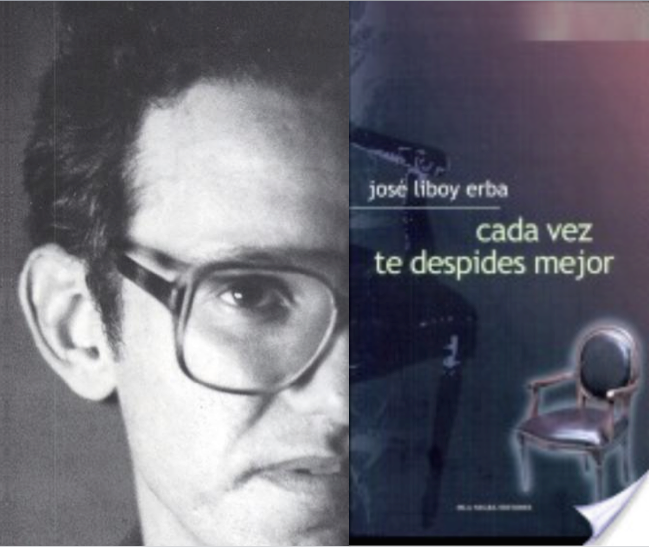

José “Pepe” Liboy Erba es un talento que tenemos que rescatar del polvo. Julio Cortázar, en las clases que dio en Berkeley, dijo que él no aceptaba que nada más le hicieran el cuento; que él quería que le dieran buenos cuentos, que es algo muy distinto. Los cuentos de Liboy, que se dan en plazas, calles y pizzerías puertorriqueñas, están dentro de lo que Cortázar exigía y por eso hay que salir a buscar los cuentos de Liboy. “Conocer es siempre una forma dilatada de la despedida”, dice uno de los personajes de Liboy al entrar a un prostíbulo en donde hay muchas mujeres enfermas de buenas costumbres.

No leo autores puertorriqueños, porque aquí parece haber la enfermiza tendencia de escribir en diez libros dispersos lo que se pudo soldar bien en uno. Una amiga colombiana con quien comparto el placer de leer hasta el aborrecimiento de la existencia lo estructuró mejor: “Cuando yo veo un autor nuevo, pienso que antes de ese recién salido debe haber algo mucho más bueno de lo que me estoy perdiendo”.

Esa es la crisis que atravieso: cuando veo la portada de un nuevo autor puertorriqueño, pienso en que todavía no me he leído más del 60 por ciento de la obra de Albert Camus y que me falta por leer mucho de Marcel Proust, y que hay otros, como T. S. Eliot, de los cuales no tengo ni la certidumbre de por dónde empezarlos a explorar. Por eso prefiero los clásicos por regla cuando voy a una librería, pero hago mis excepciones: he leído a Jorge Franco, a José Ovejero, a Laura Restrepo, a Tomás González (éste último es muy bueno), y tengo algunos a los que sigo de cerca: Alejandro Zambra,por ejemplo. En Eduardo Galeano indagué hace muy poco, tras su muerte. Tiene pasajes conmovedores, pero no lo encuentro apoteósico, y no me disculpo con los que le dan un culto desmesurado.

Hoy en día hay que saber discriminar con los libros que nos quieren vender. Un pobre estudiante como yo tiene que saber qué escoge porque cualquier libro es una inversión de alto riesgo que determinará si se come mucho o poco el viernes que todavía no ha nacido. A veces me la he jugado: apuesto a un autor desconocido sin ninguna referencia para ver qué sorpresa me depara; y como es indefectible: tengo sorpresas que superan lo que pagué y tengo sorpresas desastrosas que enfrentar sin seguro de vida que valga. He utilizado el Nobel como un indicador para acoger un autor, pero también he sido suspicaz con los que se han ganado el premio pues ya sabemos que para escándalo eterno hasta que las estrellas se agoten: Jorge Luis Borges no lo obtuvo, por su anarquismo o por lo que sea, pero imperdonable al fin.

Pepe llegó a mi consideración por un comentario de Janette Becerra en su página en Facebook:

“Para mí, Pepe Liboy es el gran cuentista de nuestra generación. ¡No nos olvidemos nunca de Pepe Liboy!”

Después de que conocí el sastre de Barcelona y la Soledad Hidalgo que muere el 11 de enero de 1996 (relatos recopilados en Doce versiones de soledad), Janette Becerra fue para mi intimidad como lector esa sorpresa súbita que te hace cuestionarte tus dogmas nacidos del resentimiento. De hecho, fue por una reseña que le hiciera el profesor Luis Felipe Díaz, uno de mis mentores, como llegué a sus cuentos, así que fue una extensión de confianza: del catedrático que dice que es buena literatura al convencimiento, por mi cuenta sola, de que los cuentos de Janette son buena literatura. Y con buena quiero decir: que me reí en ocasiones, que me sobrecogieron ciertas imágenes inconcebibles y me brillaron de incredulidad los ojos. Hasta llegar a ese cofrecito de palabras, yo estaba totalmente cerrado con los autores de mi isla. Consideraba que todos me habían decepcionado de un modo tremendo: que eran todos tremendamente mediocres y presumidos, arrogantes y sin astucia admirable, y que disfrutan hablar muy mal de Isabel Allende pero su literatura está mucho más muerta que la de la que escribió Paula, (para tomarle el odio prestado a Roberto Bolaño).

Pero Janette Becerra me capturó en la iridiscencia de su terrario y por eso le hice caso (otra vez extendiendo mi confianza) y fui a leerme a Pepe una tarde en la que el dinero me alcanzó para un librito más, y resultó que Pepe no era un escritor con el currículo inflado, sino que es un escritor sencillo (tan sencillo como una Alice Munro) pero que suscita una alucinación vehemente en dos páginas. En ese primer cuento “Cada vez te despides mejor” me pareció leer una reescritura de “Ojos de perro azul” del Gabo. Quizá me equivoque en mi interpretación personal: la frase que la mujer le reitera al visitante se ha estado repitiendo en muchas ocasiones antes porque no es la primera vez que ese hombre entra a ese prostibulario, aunque él – tan agobiado por el tiempo – no lo recuerda, y ella sí.

Leer el cuentito “Cine Río Piedras” fue una deliciosa coincidencia pues hace poco la profesora Yolanda Izquierdo nos comentó que hace unas cuantas décadas antes de que nosotros existiéramos habían cines de películas clásicas, pornográficas y de otras variedades excéntricas en el Río Piedras ruinoso que hoy nosotros recorremos. El humor de Pepe puede estar muy cerca del de Saramago: “Si hubiese un segundo diluvio universal, Dios le ordenaría a Noé que construyera un cine.”

La cuentística de Liboy tiene el poder cautivador de una novela pues seguí con fruición de un cuento al otro, pidiendo más, en trance. A los de mi edad les recomiendo que vayan a buscar estos cuentos de José Liboy Erba (Isla Negra, 2004), pues sin duda forma parte ya de ese grupo de carpinteros de la palabra cuyas alegres obras no serán devoradas por la polilla del olvido. Se los dice alguien que va por las librería apostando la vida. Con este autor pueden apostarla: no serán defraudados, si lo que buscan en un libro es el hedonismo.