En la Facultad de Humanidades del recinto ríopedrense la poética performera se desplaza por los salones, los seminarios y los pasillos hasta traspasar las barreras físicas de la Universidad. Es una esencia vital que nos alimenta y que practicamos en directo y aún sin conciencia de hacerlo. La aspiramos, la consumimos y vivimos a través de ella.

La Facultad cumplió 70 años de esa poesía intrínseca en las letras, las imágenes, los movimientos y los sonidos, y los celebró haciendo honor al arte. Esta vez, la iniciativa no se concentró en salas cerradas y frías sino que se trasladó hasta los pasillos. Sí, esos pasillos que habitan los jóvenes, casi tirados, con sus sombreritos de revista o la chica que vende bizcochitos glorificados, detuvieron su tránsito normal para albergar algunas sillas y así ofrecer un recital de poesía o un concierto de flautas frente a la Galería Oller.

La poética humanística se apropió de manera oficial de algunos rincones de la Facultad ahora renombrados para ofrecer nuevos espacios para las artes; así surgió el Aula 13, frente al Departamento de Historia. Como asegura la Dra. Malena Rodríguez, las jornadas se iniciaron el año pasado con el objetivo de hacer vivas las artes en la Facultad de Humanidades, sobre todo en espacios abiertos. La idea era fomentar las artes creativas pero también ofrecer conferencias de carácter académico que mostraran la importancia del trabajo realizado en la Facultad.

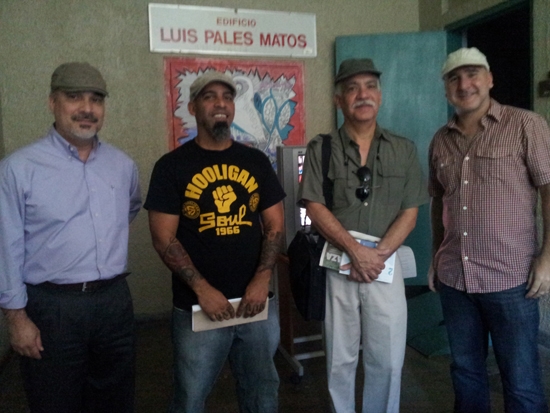

La mayoría de las actividades se realizaron en espacios que miran o se conectan con el cuadrángulo principal del Recinto. Esto ya que algunas disciplinas como las artes plásticas o la música se imparten en edificios que no conectan arquitectónicamente con la Facultad. Rodríguez, profesora de literatura comparada, sostuvo que desean sostener un diálogo que incorpore las distintas ramas de las Humanidades con sus espacios físicos, «para hacerlos vivos, por ejemplo frente al pasillo de Historia tenemos el Aula 13 recuperando la idea de la cultura como lugar de encuentro». Este año han llamado a ese pasillo, el “pasillo de la cultura” y la rampa frente a la Galería Oller se ha convertido en un espacio para las agrupaciones musicales. El Aula 13 está identificada con un mural discreto bajo el letrero del edificio Luis Palés Matos y como una metáfora de encuentro se representa un búho poliforme que posa sobra sobre un rótulo de “peligro, alta tensión”.

Ahora imaginen un grupo de estudiantes de la profesora Loretta Collins-Klobah, sentados en el pasillo escuchando a poetas como Elidio La Torre Lagares, Karen Sevilla o Yolanda Rivera en el llamado Poetry Jam. Estudiantes se unen a la convocatoria. Algunos leen en inglés, todos aplaudimos en un mismo idioma. Se acerca un miembro del Consejo de Estudiantes y anuncia el recogido de libros en español para enviarlos a una penitenciaría norteamericana. De repente, se acerca una docena de adolescentes de Houston, Texas, y se quedan allí, de pie, escuchando a Collins leer un poema sobre la lucha estudiantil y la brutalidad policíaca. Los jóvenes estaban acompañados por una maestra que aclaró que tomaron un rato para conocer la Universidad mientras hacían labor comunitaria en el Yunque. Todo este inventario de posibilidades en un espacio pequeño que sirvió como punto de intersección.

De igual forma, los centros de investigación, como el Seminario Federico de Onís, también fungieron como escenario de las actividades. No solo se grabó parte de un documental sobre la Facultad, con entrevistas a personalidades destacadas, como la escritora Mayra Santos Febres, también se ofreció la presentación de textos literarios como el poemario Mardi Gras, de Julio César Pol; uno de los fundadores del colectivo literario el Sótano 00936.

Quién puede resistir la tentación de ir a una presentación impartida por el Dr. Luis Felipe Díaz, vestido de Lizza Fernanda, irreverente y ultra erudito. Escucharlo hablar sobre los poetas que él llama transvanguardistas es, en sí mismo, un acto performero. Todos callamos o nos reímos mientras él, o ella, o ambos en uno, explican los juegos con el lenguaje, la mentalidad deconstruccionista y la estética metafórica, ya no ligada de manera directa con la historia o la política, de la nueva poesía puertorriqueña. El profesor Luis Felipe es el Maestro de la poética performera que nos seduce; él puede impartir un curso de crítica literaria utilizando las teorías lacanianas o hablar de un poemario en que la gordura es poesía.

Otro de los espacios que se nutre de la actividad artística que se desplaza desde la Universidad es la Casa de la Cultura Ruth HernándezTorres,ubicadaenunos límites de la Plaza de Río Piedras. Se realizaron actividades o “inter- acciones creativas” para permitir el encuentro de las artes, la educación y la acción comunitaria. Un lugar idóneo para la simultaneidad en la ciudad, para escuchar la lluvia y el altavoz de una patrulla de policía mientras se presencia un performance de Awilda Sterling. La vemos bajar las escaleras de la casona vestida de plástico pintado y bañado por las letras de un periódico. Vocifera “chatarra” y se mueve con ritmos afrocaribeños al sonido de una estación FM de reguetón. Finaliza intercambiando miradas, con ojos de pez, se acerca al público y le susurra, cada vez más bajo, “chatarra”.

La chatarra que nos une puede ser el próximo título. Mientras, la Universidad y la Facultad de Humanidades nos enseñan el arte del reciclaje performero, de unir elementos en los momentos más inesperados para resurgir como revinientes que se resisten a la insignificante mortalidad. Setenta años no son suficientes para el espacio donde nos alimentamosdefilosofía,dormimos entre música, nos bañamos con las letras y confeccionamos una máscara que no es disfraz sino nuestra verdadera identidad.

La autora es periodista y estudiante doctoral.