Cuatrocientos cuarenta y ocho. Al cierre de esta edición, ésta es la cifra de homicidios para el año 2011. La generación ultimada: son las víctimas de la violencia, daño colateral de una economía subterránea sustentada por el trasiego de drogas y agravada por la crisis económica que ha dejado a miles de puertorriqueños sin empleo. Y mientras la percepción de la criminalidad en Puerto Rico presenta un panorama sombrío minado de casquillos, las estadísticas y contramedidas gubernamentales repuntan a una realidad ilusoria.

Es un escenario repetido. Las circunstancias económicas, la política pública y la complejidad social de Puerto Rico han creado en múltiples ocasiones el ambiente idóneo para la violencia y la criminalidad. Según el historiador Fernando Picó, desde finales del siglo XIX, Puerto Rico ha atravesado varios ciclos de violencia similares al que enfrenta actualmente: los años 90 del siglo 19, los 30, los 70 y los 90 del siglo pasado. Todas estas épocas tienen un factor en común: crisis económica.

En la primera de esas crisis, por ejemplo, el precio del azúcar había bajado muchísimo, lo que provocó que los dueños de cañaverales dejaran a muchas personas desempleadas. Esto llevó a un aumento en la violencia; tanto que en los medios se comenzaron a discutir maneras de bajar la violencia. En los años siguientes, hasta el presente, el país ha pasado por el ciclo económico que postula momentos de recesión y de expansión, los cuales han coincidido con momentos de más y menos criminalidad.

“En cierta manera, la crisis económica y la violencia en la sociedad se reflejan (…) La gente tiene un nivel de frustración bien bajito, entonces se desquita con sus seres queridos o sus vecinos esa frustración o desesperanza que tiene”, señaló Picó, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

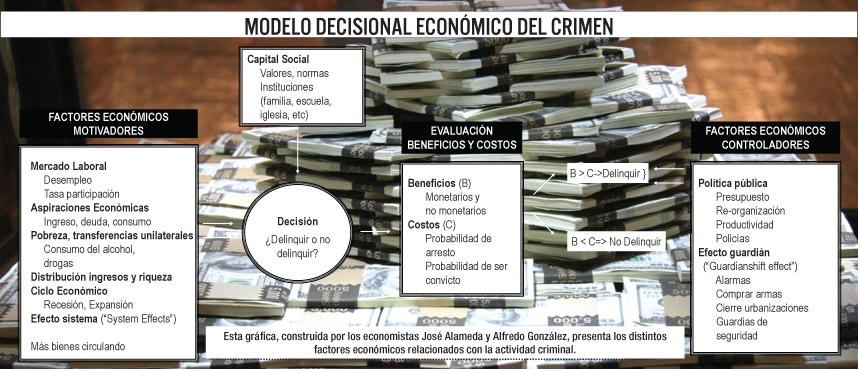

Existe una teoría que afirma que en momentos de recesión económica la criminalidad tiende a subir. El “modelo decisional económico del crimen”, creado por el economista José Alameda Lozada y Alfredo González Martínez, explica que hay una serie de factores que impulsan a las personas a considerar obtener dinero mediante la ilegalidad. Éstos incluyen los económicos, los sociales, una evaluación del beneficio individual de delinquir y posibles frenos como lo son las políticas públicas punitivas y un incremento en la seguridad.

Entre los “factores económicos motivadores”, se encuentran las condiciones del mercado laboral. Basándose en la tasa de desempleo y la de participación, se puede tener una idea de cuánta oportunidad de trabajo tienen los ciudadanos. Según la tasa de participación preliminar para el 2010 que reporta el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, mediante la Encuesta de Vivienda del Negociado de Estadísticas del Trabajo, el por ciento de la población civil no institucional de 16 años o más que pertenece al grupo trabajador (que incluye tanto empleados como desempleados) era 42.5; mientras que la tasa de desempleo para el mismo año era 16.0. La tasa de participación es la cifra más baja desde 1985, así como la tasa de desempleo fue la más alta desde 1992.

El segundo motivador del esquema es las aspiraciones económicas que pueda tener la persona. Esto incluye en cuánta deuda ha incurrido, pero también factores sociales que la llevan a un consumo que no puede sostener. Aquí entran otros dos factores: la distribución de la riqueza y la pobreza.

Según el criminólogo Jock Young -citado por el profesor y criminólogo Gary Gutiérrez en el ensayo Criminología cultural: mirándonos en la violencia, el crimen puede ser una respuesta de parte de quienes no pueden cumplir con las expectativas de consumo que se imponen en las sociedades. Gutiérrez explica que se incluye a los “marginados” como grupo consumidor, pero se les excluye de oportunidades para producir legalmente los recursos necesarios para cumplir con las expectativas. Así, se desarrolla lo que Young llamó “bulimia social”.

“El crimen se convierte, entonces, en una especie de ritual de inversión que ilusoriamente empodera al marginado cuando éste logra acceso a los símbolos de éxito”, expresó Gutiérrez en su ensayo.

En Puerto Rico, esta teoría se podría validar al ver los indicadores que denotan desigualdad social. Aunque en las estadísticas económicas provistas por la Junta de Planificación se ve una tendencia al alza de indicadores como el producto bruto interno y el ingreso promedio, éstos pueden ocultar la desigualdad que hay en torno a la distribución, pues se basan en promedios.

TendenciasPR utiliza el índice GINI, una medida de dispersión estadística para determinar cuánta desigualdad existe. Cuanto mayor es el número calculado, mayor es la desigualdad en el País. Para el 2006, la cifra llegaba a 53.5, mientras que la de Estados Unidos para ese mismo año era de 46.4.

Problema estadístico

A pesar de que las ideas de Alameda y de Picó se han comprobado históricamente, parecen no sostenerse cuando se miran los datos numéricos provistos por el gobierno durante los pasados años. Aunque la cifra de homicidios demuestra una tendencia de incremento desde el 2007 de 731 a 983 en el 2010, el total de delitos tipo I ha ido en disminución desde el 2008. Ese año se reportaron 68,738 delitos, mientras que en 2009 se reportaron 62,238, constituyendo una diferencia de 6,500. Entre los delitos que más denotan la merma se encuentran las violaciones, escalamientos, apropiaciones y hurtos de autos.

Sin embargo, Alameda Lozada y Luis A. Avilés, profesor de ciencias sociales del RUM, coincidieron en que estas estadísticas no representan la realidad que se vive en el País. Para empezar, hay más delitos cometidos que los que se reportan, señala Alameda-Lozada. “La brecha entre el total de delitos tipo I reportados -es decir, los asesinatos, homicidios, violaciones, robos, agresiones agravadas, escalamientos, apropiaciones ilegales, y hurtos de autos- y la cifra de delitos cometidos puede ser tan amplia que esa estadística no constituye un medidor exacto de la actividad criminal”, explicó el también economista.

Por otro lado, también se debe tener en consideración que la definición o clasificación de lo que constituye un delito tipo I ha cambiado. Por ende no se podría entablar una comparación válida entre incidencias actuales y estadísticas anteriores. Asimismo, la controversia que revuelve alrededor de la manipulación de la data estadística de los delitos tipo I, para así bajar la cifra de forma artificial, implica incongruencias insuperables a la hora de contrastar y analizar la situación actual con las anteriores.

De acuerdo con Avilés, la polémica reciente en cuanto a la manipulación estadística por parte de la Policía y la merma en fondos para el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico representan un obstáculo considerable para el manejo de los problemas más apremiantes del País.

“Estamos viviendo bajo un Gobierno que no utiliza los datos para dejar guiar su política pública y consistentemente lo que hace es que mina y socava la posibilidad de tener buenas estadísticas en el país”, sentenció.

Resolver el problema de la criminalidad requiere ir más allá de una política de “mano dura”. “Lo primero que habría que hacer es evaluar por qué es que han fallado todas estas otras políticas de crimen que están destinadas al fracaso, no atienden la raíz de la criminalidad, la desigualdad social”, sugirió el profesor. A medida que Puerto Rico siga ignorando que es un país pobre y que hay que atender de forma particular y privilegiada a la gente de las comunidades más marginadas, el crimen va a continuar porque no hay otra forma de sobrevivir, advirtió.

Por su parte, Alameda apunta a iniciativas a largo plazo que fomenten el desarrollo de capital social (elementos sociales y culturales que inciden en la formación humana) y eviten que los determinantes económicos y sociales del crimen aumenten, como posibles alternativas que puedan subsanar la crisis de criminalidad. Asimismo, sostuvo que el problema es más complejo y agudo; habría que lidiar con los factores que realmente inciden en la criminalidad, elementos que trascienden las medidas que el gobierno ha adoptado hasta el presente.

El aumento de presupuesto a la Policía, las cámaras de seguridad, la entrada de la Guardia Nacional son lo que Alameda llamó “medidas cosméticas”. Lo que hace falta –coincidieron todos los entrevistados– es trabajar con la educación como forma de reducir la desigualdad social.