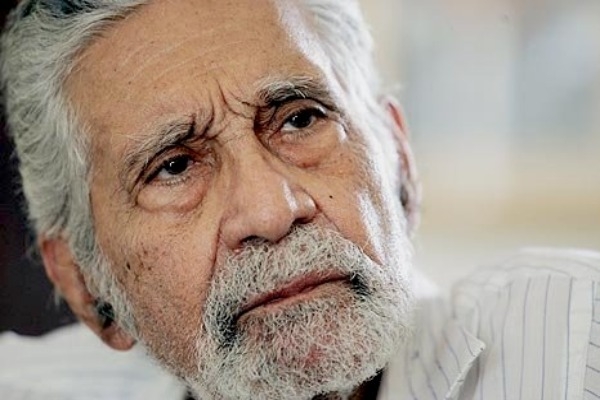

In Memoriam dedicado a José Antonio Torres Martino, Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico, 2 de mayo de 2011.

Primero, conocí su voz. Recia, histórica, buena para contar destinos. Para narrar una modernidad de noticiero, la nuestra, escindida en sus deseos, apresurada en sus espacios y en sus tiempos pero épica por sus modulaciones

– las de Toño – que resonaban en la oscuridad del cine. Luego, conocí el fruto de sus manos. Uno en particular, donde se injertaban historia y mito; isla ancestral y arquitectura contemporánea: El mural en el Caribe Hilton, desaparecido años más tarde, quién sabe si por rencores ideológicos o por sentidos absurdos de lo útil y lo novedoso. Más tarde, conocí su escritura. Cascarrabias, sentimental, justiciera y memoriosa, empeñada en recuperar pasados en fuga y hacer crónica moral – que no moralista- de lo cotidiano, antes de que lo obliteraran los gestos faranduleros de lo inmediato.

Finalmente, lo conocí a él – con sus seducciones de piel y de alma que los años nunca lograron marchitar. Masculinidad compleja, de genealogía brava, atrabancada, de valentías cívicas, de piquetes insumisos contra la arbitrariedad y la corrupción del carácter. Pero también de filiación femenina, por vía de su abuela Mona y de sus maestras admiradas, que acariciaba los rostros plurales de la belleza y sobaba la palabra, desbrozada de prejuicios y academicismos tontos. Entonces fui yo la que me topé con veredas de recuerdo y me dejé abrasar por los soles del sur, marca de nacimiento que ambos compartíamos, y a los que él volvió con el pincel y con la memoria en las últimas épocas de su vida.

Torres Martino nació en el año más cruel de la Primera Guerra Mundial, en medio de las grandes batallas que dejaron en tierras de nadie a la flor y nata de la juventud europea. La gramática trágica de la guerra- de aquella Gran Guerra y de las próximas- ordenó referencias y talantes inevitables en las generaciones que transitaron el siglo 20. De la guerra, figura de muerte, se desprendieron, como gesto cósmico de equilibrio, estéticas y éticas poderosas, capaces de florecer entre ruinas y eclipses. Si fueron desde entonces imponentes los abismos y los vacíos también lo fueron las respuestas a la muerte desde la cultura. Como el siglo que le tocó vivir, la obra y la vida de Torres Martino exudaron pesimismos pero también rebeldías redentoras.

Cuando descubre vocaciones en la década de los treinta, su país estaba profundamente marcado por la desesperanza. ¿A qué dedicarse? Albizu Campos le dijo que a vender chinas antes que aceptar algo del imperio. Respetó siempre su pasión hierática pero no le hizo caso.

¿Cómo salir de la crisis de certezas que le agobiaba, como apagar las llamaradas en su adolorido mapa? ¿Cómo encontrar en el fárrago de retóricas gastadas una palabra nueva? ¿Cómo evitar que todo se volviera regreso imposible a un Collores tornado humo?

Ante sus ojos y sus manos, nuestras seculares oposiciones entre el adentro y el afuera; entre lo propio y lo extraño; entre amos y esclavos no se disolvían; se adherían a una composición de mundo matizada por la miseria de cuerpos y almas y los horrores de guerras repetidas.

Y entonces, pintó y dibujó, expuso atrevidamente a los 24 años, escribió artículos para periódicos y revistas, hasta fundó una llamada Micrófono, homenaje a la comunicación moderna, narró desde la radio, el cine, y la televisión los aconteceres del país, les habló a los soldados puertorriqueños en lejanas tierras, fue actor y gestor cultural, líder sindical, y, siempre, siempre, maestro.

Años más tarde explicaría esa especie de errancia de la vocación comparándose con Julio Rosado del Valle. Mientras que para su compañero de de generación y de viaje iniciático a Europa, la pintura canalizaba sus pulsiones creativas, para Torres Martino, la plástica era uno de los lugares, probablemente el más importante mas no el único, donde desembocaban las suyas. Nunca – me confesó – he sabido cuál es mi verdadera vocación aunque algo debe tener la plástica porque “Yo siempre salgo pero siempre regreso a ella”. “Quizás era –continuó diciéndome – que mi interés fundamental era la cultura, un ancho campo donde buscaba la razón, que nunca he encontrado, de las cosas. Me consolaba pensando que si no lograba satisfacer mi sed, al menos siempre me quedaba la euforia.”

A punto de salir para aquel viaje a Europa, el escritor José Luis González le hizo una entrevista. Definió entonces al arte puertorriqueño como “aquel que no reside en otro sitio que en la entraña misma del pueblo”. El dolor de la tierra natal no le abandona, no le abandonará nunca: “El tormento de Puerto Rico –decía- niega treguas al corazón, más rotundamente aún en la lejanía”. Pero los mismos recorridos develaban otras lecciones. En Torres Martino habrá desde entonces cabida y avidez para temas del mundo: de política y cultura, de estética y tecnologías que cruzan fronteras y que lo convertirán, en un escenario a menudo tan provinciano, en uno de nuestros más agudos internacionalistas.

A fines de la década de los cuarenta, se construye el Caribe Hilton que plasmaba, en su emplazamiento a la entrada de la antigua isleta y en la modernidad tropical del diseño de Toro y Ferrer, el tiempo sin constricciones del desarrollo. Se convoca a un concurso de arte para dos murales y Torres Martino ganó una de las comisiones. El comité seleccionador era de lujo: el escritor Tomás Blanco, que había apadrinado su primera exposición en el Ateneo, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Sebastián González García, Henry Klumb, el arquitecto de la modernidad puertorriqueña, y Aline Loweheim, crítica de arte del New York Times, que celebró en el diseño ganador la armonía pictórica con la arquitectura.

El tema del mural es en más de un sentido un contrapunto estético y discursivo. El nacimiento de la raza y el Mar Caribe ilumina el lado eterno que toda modernidad, transitoria y escurridiza, implica a pesar suyo. En medio del bravío Atlántico, mar de los conquistadores, un más antiguo y seminal Caribe. El tiempo de los comienzos – de la historia, de la identidad, de la obra de arte – es temporalidad de privilegio para Torres Martino: “Siempre me interesaron los primeros momentos los estrenos memorables; esos que inician tradiciones, costumbres y prácticas; los que dan lugar a grandes movimientos y epopeyas… Desafía a la imaginación el intento tozudo de identificar esa raya tajante –que de seguro jamás existió – entre lo anterior y lo próximo; frontera instantánea en que palpita un futuro que transita hacia el presente”.

A lo largo de intensas y desapacibles décadas, José Antonio Torres Martino le dio forma a los tiempos humanos, a los tiempos de su país y a los tiempos propios, creando paisajes de la memoria que siempre estrenan. Le dio forma a los afectos cercanos y lejanos, a las pertenencias, a las presencias y también a las ausencias, que constituyen el país de todos nosotros y, a través de él, a una humanidad que estaba tanto en los soles del sur como en las madres atómicas, en el Caribe naciente como en la cabecita piojosa de un pobre de arrabal. Con micrófonos y pinceles, con pluma y pancarta, con pizarra y pantalla, con el grabado y el mural le dio forma también a sus tiempos íntimos, de poética y de política.

No creo conocer a nadie que haya recorrido tanto calendario con tantas vocaciones sin caer en la dulce complacencia de la especialización o en el diletantismo. Lo hizo desde el entendimiento práctico pero también profundamente íntimo de que era, de que es, un artista público, con patente de palabra y obra sobre una realidad que a menudo le dolía pero de la que siempre era posible arañar la esperanza.

Por encima de todo, estuvo su amor por Puerto Rico. Antonio Martorell, quien ha admirado a Torres Martino por su maestría técnica (“”nadie capta mejor la luz” me dijo una vez en su taller de la Playa de Ponce) y por su valentía cultural y política, aprecia el fino balance del artista en lograr un arte puertorriqueño sin caer en los folklorismos y en la empalagosa iconografía nativista. Hubo en Toño un amor tan esencial, tan indudable por este país, no obstante sus grandes descalabros, sus excesos y sus cortedades. En una de sus columnas periodísticas encapsuló ese elan vital: “A pesar de las confusiones, de los cantos de sirena, del crimen acerbante, del agua podrida y de los rateros de postín, el común de los puertorriqueños todavía ama a Puerto Rico por sobre todas las cosas. En esa invulnerable querencia por la madre Isla se afincan los valores esenciales del puertorriqueño, su inconfundible perfil y los recursos definitivos de su identidad. Para quienes lo aman, Puerto Rico es el mundo”.