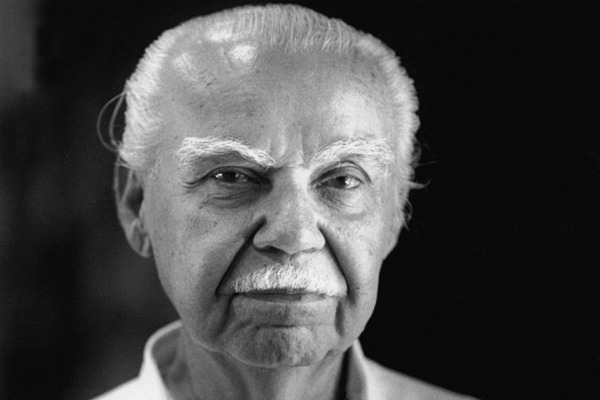

Aunque en la memoria colectiva de esta generación quizás quede plasmada la figura de Ricardo Alegría como un anciano afable y conversador que proclamó el trío de las razas para definir nuestra identidad nacional, su gesta al servicio de la política cultural del País se remonta a su juventud. Precisamente en momentos, cuando la definición de cultura puertorriqueña era amorfa, los museos en Puerto Rico inexistentes y la estima por lo autóctono era nula.

La formación en el seno familiar contribuyó de forma indudable a que Alegría asumiera la gesta de defender desde la educación una visión cultural de una nación que se debatía entre la melancolía colonial española y una nueva identidad bajo la bandera estadounidense. Su madre Celeste, fue según el historiador, una orgullosa de las tradiciones de su familia y durante su niñez, le compartía durante horas las costumbres y el folklore sanjuanero así como su historia familiar.

Por otra parte, fue su padre, Jose Alegría, periodista, poeta y fundador del Partido Nacionalista que contaba con unas de las bibliotecas más importantes de la Isla, y un espacio en su hogar donde grandes intelectuales de la época conversaban sobre la preservación de lo autóctono. De esas tertulias, participaban Antonio S. Pedreira, Pedro Albizu Campos y Rafael López Sicardó, entre otros. Fue de ellas y de la orientación de su padre, que Alegría conoció que si bien los personajes de Washington, Lincoln y otros patriotas estadounidenses eran admirables, la historia de su patria, estaba poblada de otros héroes como Jose Julián Acosta, José Baldorioty de Castro y Ramón Emeterio Betances. De allí aprendió que aunque en su enseñanza primaria se imponía el inglés en las clases de matemáticas, geografía e historia, su idioma, el que debía defender, era el español.

Los años pasaron y un joven Alegría ingresaba a estudiar en la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde entre otras cosas contribuyó en la fundación del Consejo de Estudiantes, la fundación de una fraternidad que desechaba el racismo rampante y la fundación de la Revista Caribe. Esta publicación fue el primer foro público en donde Alegría expresó la necesidad de que se creara un Centro de Estudios Puertorriqueños. Sus mentores Rafael Ramírez (fundador del Museo de la UPR) y Jaime Benítez, confesó, mucho tuvieron que ver en su decisión de viajar a los Estados Unidos a estudiar. La rapidez con la que Alegría obtenía contactos expertos en cultura puertorriqueña junto a su curiosidad fueron elementos determinantes en la construcción de la obra que hoy le sobrevive.

“Lo que yo he hecho es lo que he hecho para mi mismo: conocer más de la historia de Puerto Rico para que nuestro País esté cada día más orgulloso de ser puertorriqueño y le quieran servir tanto como yo le quiero servir”, acotaba Alegría en entrevista con El Nuevo Día pocos años antes de su muerte.

A los años universitarios le siguieron la fundación del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas de la Universidad desde donde se comenzaron excavaciones arqueológicas en distintos puntos de la Isla como Loiza, Utuado y Ponce, logrando encontrar la más antigua evidencia de los primeros indios agricultores y el hallazgo de plazas y bateyes indígenas en Utuado.

Su continua curiosidad y amor por el quehacer histórico le llevaron luego a escribir y dirigir el primer documental puertorriqueño a color que tuvo como eje la celebración de la Fiesta de Santiago Apóstol en Loiza, mientras dirigía a su vez el Museo de Artes, Antropología e Historia de Puerto Rico en la UPR, fundado por su profesor y mentor Jose W. Ramírez.

Además escribió el libro Historia de nuestros indios, cambiando el estándar de enseñanza en las escuelas donde se presentaba al Taíno atenuado a la visión estadounidense. También fue parte esencial de su trabajo organizar exposiciones donde se dieron a conocer de forma masiva grandes artistas y artesanos de Puerto Rico y se le otorgó de forma oficial un carácter cultural a la obra artesanal del País.

Su designación posterior como presidente del Instituto de Cultura Puertorriqueña le valió grandes críticas, y oposición a sus planes de restauración de las zonas históricas. Por ejemplo, fue llamado de forma peyorativa: nacionalista. Sin embargo, eso no empañó ni su determinación, ni sus logros. Las publicaciones, grabaciones y proyectos de Ricardo Alegría en pro de la cultura puertorriqueña son interminables. Durante los 18 años que dirigió el Instituto se restauró el Centro Ceremonial Indígena Caguana en Utuado, se establecieron festivales de teatro en Puerto Rico, se construyó y se le dio mantenimiento a monumentos de grandes próceres puertorriqueños y se abrieron 15 museos que tratan las diversas manifestaciones de la cultura puertorriqueña.

De igual manera, con su gestión se fundó la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en el Viejo San Juan, se fundaron 76 centros culturales en distintos pueblos en Puerto Rico y se otorgaron becas para que artistas, bailarines y escritores realizaran estudios en sus disciplinas. Luego de su retiro, contribuyó a organizar la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la creación del Centro de Estudios Humanísticos en la Universidad del Turabo.

A su muerte, quedaron sobre la mesa muchos proyectos: libros inéditos que revisar, y la gestión para que Puerto Rico fuera parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como nación.

Don Ricardo Alegría nunca cesó sino que siempre fue incansable y curioso por descubrir . Aunque muchos arguyen que su visión de la cultura puertorriqueña es una centrada en su propia percepción, su legado incansable demuestra su constante interés, empeño y amor por descubrir nuevos horizontes en nuestro acervo cultura. Sin duda alguna, señala la profesora de Humanidades Mareia Quintero, fue Ricardo Alegría "el artífice de la política cultural que se estableció en los años1950 y en adelante. Tuvo que actuar en un medio políticamente complejo y logro echar adelante unas visiones que se convirtieron en sentidos comunes, en consensos de la sociedad puertorriqueña.”

A su deceso, Quintero propone que “el reto de las generaciones más nuevas consiste en proponer una visión de lo que es la cultura puertorriqueña que no depende de la visión de una persona, sino que sea algo más dialógico”.